- フォントの形式とジャンル

- フォントの形式

- TrueTypeとは?

- PostScriptとは?

- OpenTypeとは?

- その他

- フォントのジャンル

- セリフ(明朝体)

- サンセリフ(ゴジック体)

- スクリプト

- ディスプレイ

- その他

- フォントのインストール方法

- Windows XPの場合

- Windows Vistaの場合

- Macの場合

ホーム > フォントの形式とジャンル

フォントの形式とジャンル

フォントの形式

TrueTypeフォント(TrueType Font)とは

Mac OS Xでも、そのままWindows用TrueTypeを扱うことが出来る。

2次Bスプライン曲線で字形を制御する。ビットマップフォントを内蔵できる。

TrueTypeフォントをPostScriptプリンタで処理するための形式をType42という。

TrueTypeフォントファイルの拡張子は「.ttf」となる

PostScriptフォント(PostScript Font)とは

・Type1フォント

1バイト言語用のフォントで、256文字まで格納できる。

一般にType1と呼ばれていても、実際にはType3や5のものなどがあるので注意が必要。詳しくはPostScriptフォントを参照。

・OCFフォント

2バイト言語用のフォントで、Type1フォントを多数積み重ねた構造をしている。PostScriptのタイプ別で言うと、Type0(Type1や3を組み合わせた形式)にあたる。

・CIDフォント

機能を有する。一部仕様が変わった拡張CID(sfntCID)という規格もあり、モリサワのNewCIDフォントはこれにあたる。

PostScriptのタイプ別で言うと、Type9にあたるものが多い。(TrueTypeベースのCIDフォントなどは例外)

日本語のPostScriptフォントをプリントする場合は、プリンター側にフォントをインストールしておくことが必要となる。

OpenTypeフォント(OpenType Font)とは

JIS X 0208などの漢字コードでは、微小な字形差の多くが包摂規準により同じ符号位置に統合されているため、微小な字形 差を表現し分けることができない。これに対しOpenTypeでは、微小な字形差なども含めて対応できるのが特徴であり、日本では グリフ集合としてAdobe-Japan1シリーズを用いることで、微小な字形差を分離していることが多い。

その他

●アウトラインフォント(Outline Font)とは

文字の輪郭線の形状を、関数曲線の情報として持つフォント形式。実際に画面や紙に出力する際 には、解像度に合わせてビットマップ状に塗りつぶすラスタライズが必要になる。

日本ではワープロやDTPを中心にアウトラインフォントの利用が普及し、WYSIWYGが普及したために、 コンピュータ画面でもスケーラブルラインフォントの利用が広がった。(当初のDTPは、プリントアウトには アウトラインフォントを使い、画面表示にはビットマップフォントを使用するワークフローが基本だった)

●ビットマップフォント(Bitmap Font)とは

コンピューターで用いる、文字の形を点(ドット)の集合で表現する書体。高速処理、高速表示というメリットに対し、 文字を拡大表示すると字形が崩れるというデメリットがある。文字を輪郭線で表現するアウトラインフォントが一般的である。

ドットの組み合わせで文字を表現したフォントで、コンピュータの初期には、容量の節減および描画速度の確保のため ビットマップフォントを利用した。現在でも、スケーラブルフォントからビットマップフォントを生成するとき、文字が小さいと線間 の調整が出来ずに潰れて読めなくなってしまうことが多いために、小さな文字ではビットマップフォントが使われる。

8ドットサイズの英字、カタカナ文字が利用できるフォント。400ラインのディスプレイの普及や、漢字が扱えるようになり、 16ドットサイズのフォントがコンピュータに搭載されるようになった。印刷では、ワープロ(専用機)を中心に一部で24ドット、 48ドットなどのフォントも利用されはじめ、データサイズの増大からスケーラブルフォントへ移行していった。

●スケーラブルフォント(Scalable Font)とは

線の位置や形、長さなどで文字の形を作るため、拡大縮小しても、ビットマップフォントのように字形に影響がない。

そのためスケーラブル、拡縮自由などと冠される。拡縮自由なフォントとしては、ストロークフォントやアウトラインフォントがある。

●ストロークフォント(Stroke Font)とは

文字の形状を、中心線だけの情報で保持するフォント形式。線の太さなどは扱わないためデータ 量は軽く、かつ出力デバイスの解像度に依存しない。CADシステムやプロッタなどで使用される。

なお、「ストロークフォント」という言葉は、文字をストロークごとに分解して管理する作成・生成・管理 システム(それをフォントプログラムとして実装した例としてはダイナコムのストロークベーステクノロジ など)や、派生した形式(ひとつの骨格からファミリーを生成する技術など)を指すこともある。

アルファブレンドの三次ベジェ曲線で構成され筆順をもつストロークフォントはASPで利用可能である。

文字の輪郭線の形状を、関数曲線の情報として持つフォント形式。実際に画面や紙に出力する際 には、解像度に合わせてビットマップ状に塗りつぶすラスタライズが必要になる。

日本ではワープロやDTPを中心にアウトラインフォントの利用が普及し、WYSIWYGが普及したために、 コンピュータ画面でもスケーラブルラインフォントの利用が広がった。(当初のDTPは、プリントアウトには アウトラインフォントを使い、画面表示にはビットマップフォントを使用するワークフローが基本だった)

●ビットマップフォント(Bitmap Font)とは

コンピューターで用いる、文字の形を点(ドット)の集合で表現する書体。高速処理、高速表示というメリットに対し、 文字を拡大表示すると字形が崩れるというデメリットがある。文字を輪郭線で表現するアウトラインフォントが一般的である。

ドットの組み合わせで文字を表現したフォントで、コンピュータの初期には、容量の節減および描画速度の確保のため ビットマップフォントを利用した。現在でも、スケーラブルフォントからビットマップフォントを生成するとき、文字が小さいと線間 の調整が出来ずに潰れて読めなくなってしまうことが多いために、小さな文字ではビットマップフォントが使われる。

8ドットサイズの英字、カタカナ文字が利用できるフォント。400ラインのディスプレイの普及や、漢字が扱えるようになり、 16ドットサイズのフォントがコンピュータに搭載されるようになった。印刷では、ワープロ(専用機)を中心に一部で24ドット、 48ドットなどのフォントも利用されはじめ、データサイズの増大からスケーラブルフォントへ移行していった。

●スケーラブルフォント(Scalable Font)とは

線の位置や形、長さなどで文字の形を作るため、拡大縮小しても、ビットマップフォントのように字形に影響がない。

そのためスケーラブル、拡縮自由などと冠される。拡縮自由なフォントとしては、ストロークフォントやアウトラインフォントがある。

●ストロークフォント(Stroke Font)とは

文字の形状を、中心線だけの情報で保持するフォント形式。線の太さなどは扱わないためデータ 量は軽く、かつ出力デバイスの解像度に依存しない。CADシステムやプロッタなどで使用される。

なお、「ストロークフォント」という言葉は、文字をストロークごとに分解して管理する作成・生成・管理 システム(それをフォントプログラムとして実装した例としてはダイナコムのストロークベーステクノロジ など)や、派生した形式(ひとつの骨格からファミリーを生成する技術など)を指すこともある。

アルファブレンドの三次ベジェ曲線で構成され筆順をもつストロークフォントはASPで利用可能である。

フォントのジャンル

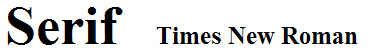

セリフ体

セリフとは文字の端についているひげの事。明朝体と同じです。

ずっと読んでいても疲れづらいので、長文に向いています。

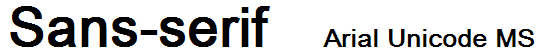

サンセリフ体

セリフがない(フランス語Sans-serif)フォント。ゴシック体と同じです。 セリフ体に比べてインパクトがあるので文書のタイトルに向いています。一方で長文で使用すると、読み手が疲れる場合があります。

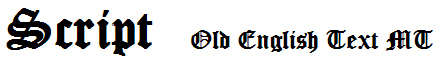

スクリプト

筆記体の事。つまり手書き風のフォントの事です。

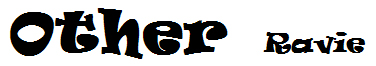

ディスプレイ

筆記体の事。つまり手書き風のフォントの事です。

その他

上記にあてはまらないフォント。イラスト風のもの、OCRの読み取りの見本文字、更には 通常キーボード操作ではすぐに出てこない記号だけを集めたフォントもあります。